首页 > 重磅原创 兰州市写好“绿色文章”增进民生福祉

兰州市写好“绿色文章”增进民生福祉

黄河穿城而过,青山环伺左右,兰州的生态画卷,正以系统治理为笔、以全民参与为墨,徐徐铺展。从乡野间的村村万树到河岸边的清水绿岸,从两山之上的绿意蔓延到城市里的园林织锦,这座西北古城正以生态修复破解发展难题,以环境优化提升城市能级,让绿色成为高质量发展最鲜明的底色。

乡村植绿:

村村万树点亮和美乡村图景

今年以来,兰州市以“村村万树·绿美乡村”行动为抓手,秉持宜草种草、宜林造林原则,紧密结合村庄地形地貌、气候条件、立地资源及村民种植习惯与经济结构,因地制宜对“醉美马坡”“有机大同”等12条乡村振兴示范带中心村开展规划设计,提供一站式技术服务。

兰州市聚焦“五边”(山边、河边、路边、广场边、景区边)与“四旁”(宅旁、村旁、地旁、水旁)区域,规划建设乡村新绿地、打造特色景观,培育农业新质生产力,全面推进乡村振兴示范带建设,绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

七里河区在“水磨石佛”生态文旅乡村振兴建设中,在村庄边角地、道路两旁栽植云杉等耐旱树种,并用木栅栏围护绿化区域。同时发展庭院经济,引导农户在房前屋后种植啤特果、玫瑰及经济花卉0.5万株,形成“一院一景”格局,推动村庄从“脏乱差”向“绿美净”蜕变。

市林草局相关负责人说,在树种选择上,兰州市注重科学适配:黄土高原山区推广红柳、柽柳等耐旱植物,提升水土保持能力;城郊区域重点布局观花观叶景观树种,因地制宜开展生态修复、美化乡村环境,以高标准设计助力示范带建设。同时,坚持将乡村绿化与群众增收紧密结合,加强特色经济林建设,强化“一村一品”主题化造林绿化,打造特色村庄,并推动林下养殖、种植等经济产业链延伸,实现生态效益与经济效益双向提升,为乡村振兴示范带建设筑牢生态底色。据悉,今年,兰州市计划完成200万株的栽植任务。

城市添绿:

口袋公园解锁“微空间”幸福密码

城市的核心是人,城市生态建设的最终目的是满足人的需求、提升生活品质。近年来,兰州市在城市生态建设中始终以民生为导向,将“人民城市为人民”的理念转化为具体行动。

在兰州黄河风情线,晨练的老人伴着流水声打太极,孩童在柳荫下追逐嬉戏。这幅“人水和谐”的生动场景,正是兰州市水质治理成效的直接体现:通过持续改善黄河沿岸生态环境、提升水质,不仅让母亲河焕发新颜,更给市民提供了亲近自然、休闲健身的好去处,让生态治理成果真正服务于日常生活。

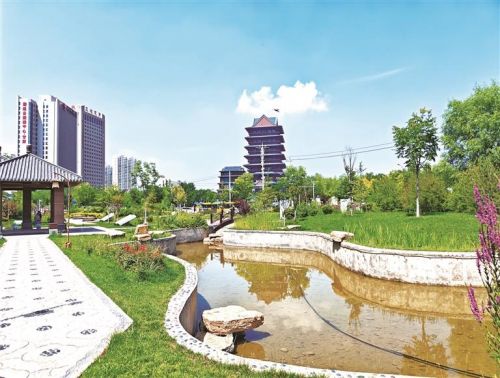

从河岸的清波荡漾,到街头的绿意盎然,兰州市正以“全域生态”思维推动生态红利惠及每一位市民。其中,口袋公园建设便是“以小见大”的典型实践。在南关十字西北角,新建的口袋公园与西南角游园遥相呼应,一位晨练大爷笑着说:“以前这儿是停车场,现在成了游园,出门就能歇脚,太方便了。”行至省人民医院附近,口袋公园更融入人文关怀:有限空间里不仅建了无障碍通道、休息驿站,还配备了充电设施、电子显示屏,兼顾不同群体需求;七里河区的颐河游园则古香古色,与黄河楼相映成趣,成为城市文化与生态融合的新亮点。

小公园装满大幸福,微更新托起大民生。这些遍布街巷的“口袋公园”,以“小而美”的特质,让绿色成为城市最动人的底色。兰州巧做“边角文章”,通过见缝插绿、闲置地改建激活“零碎空间”,167座口袋公园如珍珠般散落街头,让“推窗见绿、出门入园”从群众期待变为现实。目前,全市城市公园体系服务半径覆盖率已达85.6%,不仅远超国家标准,更用“家门口的绿色”诠释了城市生态建设的民生温度。

全域增绿:

省市联动筑牢生态安全屏障

今年春天的南北两山上,铁锹与泥土的碰撞声、水桶倾倒的哗啦声,奏响了最动人的“植绿交响曲”。省委办公厅的干部扛着树苗攀上陡坡,省政府办公厅的职工提着水桶穿梭林间,省林草局的技术员蹲在树坑旁指导:“坑深够了,再把苗扶正些。”这场省市联动的包片绿化行动,正让两山焕发新颜。

截至8月底,“省门第一道”已完成新造林3289亩,退化林修复6848亩,改善灌溉面积6938亩,栽植苗木34.86万株。中通道红线外47.2万个鱼鳞坑等待新绿入驻,红线内(已通车段)完成土壤改良192亩,乔木栽植5557株,灌木栽植35万株。“党建引领添新绿不是口号,是我们脚下的土、手中的苗。”一位满头大汗的植树者望着身后的绿带感慨道。如今,两山的绿意正沿着山脊蔓延,为城市筑起坚实的生态屏障。

当绿意成为贯穿城乡的脉络,生态优势便化作发展胜势。黄河之滨的兰州,正不断书写着高质量发展的新篇章。

首席记者 吕胜军 文/图

责任编辑:

文章来源:http://www.ruyigansu.com/2025/0910/11255.shtml