首页 > 热点评论 付婷:文旅融合视域下微短剧的创新路径

付婷:文旅融合视域下微短剧的创新路径

2024年1月,国家广播电视总局正式推出“跟着微短剧去旅行”创作计划,近年来,“短而精”的微短剧逐渐成为碎片化娱乐时代的“新宠”。随着人们对于参与式、体验式的文化需求增加,文旅类微短剧正“巧借东风”以地域风情为幕、文化故事为核,逐渐走进大众视野。

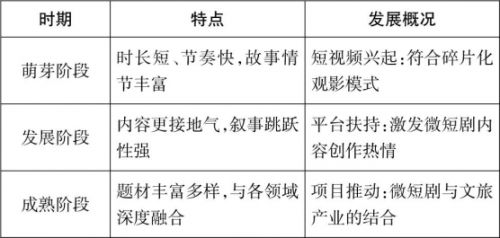

表1 微短剧的发展脉络

通过表1微短剧的发展脉络可见,微短剧从萌芽阶段的短小精悍到内容多元化再到与各领域深度融合,经历了一个由浅入深、由单一向多元发展的阶段。其创作团队也由草根群体到专业的MCN机构,实现了平民化向专业性的转化。如抖音平台上由专业团队打造的《盛夏的果实》微短剧,短短五集达到了几千万的点击量,开启了微短剧的又一个高潮。微短剧凭借其低投入成本、广阔的创作空间,在推动文旅产业深度融合发展中展现出了巨大的潜力与价值。

一、情感共振与价值耦合在微短剧中的作用

(一)打破时空叙事,激发情感共鸣

微短剧与传统短视频的不同在于故事情节的紧凑性与剧情的跳跃性,迎合了碎片化时代受众注意力稀缺的特点。文旅微短剧在制作过程中选取了富有地域性的故事与景点,当观众看见熟悉的景点时便会引发互动,不仅塑造出立体化的旅游城市形象,也让观众在情感以及故事上产生强烈的共鸣,从而由线上的向往转化为实际的旅游行动。与此同时,微短剧改变了人眼的观看特性,由横屏转竖屏,借助多样化的镜头语言组合,能够以更为丰富、立体的方式展现多元文化风貌。因此,凭借持续更新的剧情内容推送,观众即便足不出户,也能沉浸式感受“云打卡”带来的情感共鸣与满足感,进而激发对“云打卡”目的地的向往。

(二)传情韵载文化,强化价值耦合

除了引发情感共鸣和互动以外,微短剧的内容呈现与传播方式也促进了价值耦合的产生。在文旅融合中,微短剧已突破传统娱乐载体的单一功能,逐步转型为兼具文化传播与产业价值双重属性的传播载体,通过“内容创作-产业转化”,形成了商业价值与文化赋能的良性闭环。无论是独立创作者还是专业的MCN机构,通过与地方文旅产业进行合作,因地制宜开发具有当地特色的“微短剧+文旅发展”项目,在提高微短剧艺术价值的同时,也带动了当地的旅游消费。同时通过微短剧叙事创新文旅消费场景,有效赋能当地文旅品牌,进一步强化了情感共振与价值耦合。

二、微短剧中情感共振的创作策略

(一)故事情节与情感设计

于细微处见真章、以真情实感动人,是构建文旅融合的支点。对文旅拍摄地的历史文化以及人文情感进行挖掘与凝练,才能创作出打动人心、引发共鸣的故事情节。如短剧《一眼千年》,通过梦境的设定,为观众传递出勇敢追梦、不负青春的主题。能够使观众产生情感上的共鸣,进而对角色产生认同感。当前不少文旅微短剧在景点开发维度,突破了传统创作思维,避免将创作视野局限于名胜古迹。借助当地的民俗文化,或是传统技艺等,将其融入微短剧叙事,为观众带来新颖、多元的观赏体验。

文旅微短剧的情感叙事应贴近日常生活的情感架构,在设定情感变化时,往往借助冲突情节,或者沿着个人成长的脉络展开,从而加深观众对剧情的理解与思考。如微短剧《我的归途有风》,以“小火慢炖”的方式缓缓展开对女主个人成长的叙述,还融入了川剧“变脸”与当地特色美食,让观众在动态的故事推进中,情感随之起伏波动,进而产生代入感。除了动态的情感设计,微短剧还可以通过剧情分享,角色投票等方式,让观众也参与到故事的创作中,使其成为故事创作的“灵感提供者”,同时也让文旅传播更加具有互动性与体验感。因此,情感的互动不只表现为剧中的价值共鸣,剧外的实地打卡也是一种线上延伸到线下的情感延续。

(二)角色设定与观众共鸣

相较于传统视频形式,微短剧需要在短时间内迅速抓住观众注意力,让观众快速与角色产生共鸣。因此角色选取必须具备普适性,不能选取过于小众的角色类型,让观众没有代入感与参与感。如微短剧《旅游奇迹之千岛湖》采用多主角并行的叙事架构,塑造出各具特色人物的成长历程。让不同背景的观众能从人物角色身上寻得自我投射的空间,从而更好地融入剧情,感受故事所传达的情感与内涵,加深与角色的共鸣。

主人公的成长历程是引发观众共鸣的另一关键要素。通过表现角色在面临挫折后依然勇往直前、迎难而上的人物形象,不仅让故事更显真实可信,还提升了微短剧创作的人文内涵与价值。在《南辕北辙的我们》这部微短剧里,选取了女主职场失利这一故事情节,以较为舒缓的叙事节奏,穿插男女主在西安城墙、大唐不夜城温馨互动的场景,剧情以女主勇敢地告别过去,重新找回生活的信心与希望结尾,有真情实感的故事情节鼓舞了众多观众。

三 、价值耦合的优化路径

(一)挖掘与提炼,彰显地域特色

文旅微短剧的创作策略,在于挖掘并提炼独特的地域文化,把具有人文底蕴的文化元素融入剧情之中。相比于传统的文旅宣传模式,文旅微短剧可通过挖掘与提炼,在服、化、道以及语言风格上彰显出地域特色。如苏州非遗办携手苏州广电总台推出的《我是苏非非》微短剧,让观众透过微短剧感受到多元的姑苏非遗。而《我等海风拥抱你》呈现出极具特色的闽南文化。因此,“微短剧里看非遗”并非简单的创作响应,而是在承载文化的基础上助力微短剧的高质量发展。

但单纯地对文化符号进行堆砌并不能达到价值耦合的效果,文旅微短剧在以人文情感为基调的同时,更需要注重情绪共鸣。透过微短剧的取景地,在增强文化归属感、传承历史文化的过程中潜移默化地吸引观众线下打卡,这种线上与线下的联动可以带动当地旅游业的发展。因此在微短剧的发展中,以当地特色地域文化为创作蓝本,能够全面、立体和生动展现出当地文化,通过情感共鸣触发观众的在地文化认同,最终实现文化认同再到线下打卡的转化。

(二)融合与创新,重塑文化体验

目前数字技术正赋能部分文旅微短剧,解锁传统文化的现代化表达。以数字技术赋能传统文化创新,通过跨媒介叙事整合AIGC、5G、元宇宙等技术构建虚实共生的沉浸互动空间,重塑文化感知场域,催化地方文化基因的数字化觉醒,开辟出文旅消费新场景。数字化赋能不仅打开了创作的新维度,在此过程中,微短剧创作者借助三维动画建模重现历史场景,让非遗文化、传统建筑等特色文化以更加直观的符号形式呈现,成为叙事中的重要语言。如丛台文旅推出的AI动画版成语微短剧项目,以动画形象重新诠释经典成语故事,既保留了传统文化的内涵,又通过数字赋能为观众带来全新的文化体验。

“微短剧 +”为千行百业注入活力,其发展模式也不断优化升级,“微短剧 + 游戏”“微短剧 + 非遗”等多元融合形式不断涌现。高密度的剧情融合了多种创作方向,从都市剧情到古装穿越,从非遗文化到人工智能,文旅微短剧的创作不断转流量为“留量”,也因此吸引了多个品牌加入合作阵营。

四 、文旅融合视域下微短剧的创新路径

文旅微短剧通过情感共振与价值耦合能够深入挖掘并生动展现出地域特色和文化底蕴,从而提升地方文化的知名度与吸引力。情感互动是微短剧触动观众内心的关键,借由系列创作、创新叙事以及跨媒介融合,助力传统文化在坚守本源特质的基础上,融入当下生活,强化了文化传播的时代意义与现实价值。但随着观众需求的不断增加以及市场竞争的日益激烈,当前文旅微短剧正面临着复合型挑战,例如如何在视觉审美与情感表达之间取得平衡,怎样助力实体产业“出圈”,以及如何解决内容同质化等。

(一)强化视觉体验:构建情感导向的视觉叙事

文旅微短剧作为一种传播形式,其情感传递并非只局限于剧本的创作以及角色的设定中,有温度的镜头也是构建观众情感共鸣的关键元素。视觉呈现是微短剧情感表达的基础,色彩的呈现,画面的构图以及镜头语言的表达都是传递情感价值的重要组成部分。如微短剧《别人家的孩子之小红豆和小狮子》,选取祠堂这一具有地域特色的建筑元素展现出广府地区独有的文化魅力,透过视觉呈现的效果推动非遗文化的继承与发展。除此之外,创作者通过人物形象进行立体鲜明的塑造、张弛有度的情节编排以及契合情境的背景音乐,在潜移默化中引导着观众的情绪流动。这种迭代式的情感设计,使观众在观看过程中自然完成从旁观者到体验者的身份转换,从而深化了对文旅场景的感知认同。同时微短剧中角色人物在特定景点的互动,也会激发观众的向往,促使观众前往线下目的地进行打卡。如《等你三千年》中男女主在邯郸的爱情故事串联起多个场景,激活了观众实地探访的冲动,进而完成了取景地到打卡地的转换。不仅盘活了当地的区域文化资源,更为讲好邯郸文化故事和推动当地旅游产业的发展开辟出新的路径。

(二)文化纬度:实现价值耦合与实体出圈

价值耦合体现在微短剧与地方文化的深度融合上。文旅微短剧的热播掀起了“线上追剧线下打卡”的新浪潮。随着剧集走红,取景地变身网红打卡点,带动了“跟着微短剧去旅行”的新风尚。这种从线上观看到线下体验的转化,打通了“文化-IP-品牌”的文化消费链条,让屏幕里的故事真正走到了消费者面前。这种耦合不仅提升了微短剧的创作性,也促进了文旅产业的创新发展,为地方经济注入新的活力。因此各地文旅部门可利用微短剧定制化生产模式,将当地文化融入剧情中,使得文化传承与旅游推广相结合,提升了文化传播的广度和深度。但目前部分文旅主题微短剧在地域文化呈现与传播效果之间存在脱节现象,具体表现为:一方面,知名景点的同质化内容生产难以形成连续性的传播势能,导致线下实体打卡地难以突破“二次出圈”;另一方面,大量具有地域特色的文化资源尚未得到充分开发,诸如尚未被充分挖掘的非知名自然景点、民俗文化、节日庆典等文化元素,进而难以有效实现价值耦合与实体的出圈。因此可通过搭建多维内容矩阵实现题材创新,如横店能够迅速且精准地对各类场景展开调配优化,凭借多元场景搭建策略,有效攻克资金、时间、天气等因素引发的非实景拍摄难题,同时在创作中融入实时热点事件,从而触发观众情感共振,形成“线上观看-线下体验”的消费闭环。

(三)生产纬度:建立多主体协同共创机制

当前网络微短剧行业同行竞争中出现了众多问题,为获取网络流量,不少制作方“蜂拥”制作同质化内容,用猎奇情节吸引眼球,导致作品质量良莠不齐。这种“重点击而轻内涵”的创作倾向,让部分文旅微短剧作品沦为流水线产品,也削弱了微短剧本应承载的娱乐价值和文化引导作用。为了进一步增强地方文化影响力,微短剧创作应注重以下策略:一是深耕内容创新,挖掘当地特色,避免同质化创作,打造具有辨识度的文化 IP吸引观众。二是利用数字化传播手段,整合线上与线下资源,优化传播效果。三是在文旅产业数字化升级进程中,亟需构建一个高效的多元主体协同机制,通过建立有效的多元主体协同机制,才能真正打通融合发展的底层通路。因此,微短剧在文旅传播中的应用不应仅停留在表层内容上,更应深化到产业内部层面,探索高质量、富有深意的模式与策略,在挖掘观众需求的基础上实现文化与经济功能的耦合。未来的文旅传播应当充分利用微短剧的影响力,避免“文不对题”的剧情,在坚持“内容为王”的基础上打造更多具有地方特色的微短剧项目。

五、结 语

在文旅融合视域下,微短剧以文化故事为核心诠释了“一部剧带火一座城”。其中情感共振与价值耦合在文旅微短剧的创作中发挥了重要作用。一方面,情感共振与价值耦合打破了时空叙事,增强了观众的体验感与认同感。另一方面,微短剧以观众喜闻乐见的方式赋能当地文旅品牌,实现了传统文化与经济发展的双向共赢。但随着微短剧的流量不断攀升,其内容创作也逐渐同质化,其中文化与影视的融合呈现出如“短”而不“精”、“融”而不“合”的问题,影视场景与现实打卡存在的脱节也影响着地方文旅的“出圈”。大量具有地域特色的文化资源尚未得到充分开发,阻碍着文旅市场的良性发展。由此,文旅市场亟需通过多维度、深层次的实践破解当前面临的问题。可通过视觉纬度、文化纬度、生产纬度进行创新,在构建情感导向的视觉叙事中强化价值耦合,通过构建多元主体协同机制打通文旅融合发展的底层通路。同时秉承开放包容的态度,不断融合新兴技术,共同推进微短剧与文旅产业的融合与发展。■

(作者:重庆师范大学新闻与传媒学院研究生,研究方向:文化创意与产业运营)

本文刊登于《新闻世界》2025年第4期

责任编辑:

文章来源:http://www.ruyigansu.com/2025/1023/17651.shtml