首页 > 甘肃文化 揭秘短剧出海流量密码:让全世界吻上的中国微短剧

揭秘短剧出海流量密码:让全世界吻上的中国微短剧

如果刷到社交媒体上有关出海微短剧的短视频,评论区往往会出现“终于把这糟粕传出去了”之类的调侃。

他们还会结合中国网络文学套路,给短剧创作者提供各种中式美剧思路,例如《霸道总裁独宠我,为我掀起一场华尔街金融风暴》《三生三世神王宙斯爱上我》《离婚后我分到了半个美国》等等。

这不免让人想到7月末的一则谣言:“三个月狂卷1.5亿美元的海外短剧——《特朗普爱上在白宫做保洁的我》。”这则谣言曾一度传遍全网,可见“狗血”和“猎奇”内容总能自带流量,以及大众对出海微短剧行业掘金能力的想象已足够丰富。

从2024年初的《我在八零年代当后妈》爆火到后面的ReelShort以一己之力撬开微短剧海外市场,出海微短剧的蓬勃发展似乎离不开国内竞争的内卷化以及短剧存量的大规模溢出,“走出去”已成为视听产品在发展周期中实现利益最大化的必然选择。

青岛藏马山影视城欧美街

出海微短剧的前世今生

然而,若将出海微短剧的爆火解读为国内市场热度的自然延伸或爽文叙事的复刻,则低估了其成功的多方动力与商业复杂性。

郑州出海微短剧My Flash Marriage Hubby(闪婚老公是霸总)开机仪式

2017年大学毕业,目前在横店当短剧导演的青哥说道:“短剧并非凭空产生,它有一定的历史积累和必然性。在我初中的时候,中国的小说就出海去了非洲、欧洲和北美。”所以关于海外观众对爽文影视化的消费习惯,其实在早些年已经埋下伏笔,网络文学的出海可以说是培养了最早的一批微短剧潜在受众。

《2024中国网络文学出海趋势报告》中的数据显示,2024年网络文学出海作品数是80.44万部,市场规模超50亿元,海外用户规模超3.5亿人,覆盖全球200多个国家和地区。直到现在,网文依旧是中国文化出海的“新三样”之一,如果说网文是微短剧衍生的土壤,那微短剧则是网文延伸出的链条。

“另外,2017年的时候就有很多海外社交媒体账号做养成类剧情,这些已经在培养观众的观影习惯。”青哥继续补充道。

其实,全世界并非只有中国做微短剧,外国也曾尝试发展过短剧平台。例如,美国的Quibi平台,它专为手机端用户设计,推出了以短视频为核心的原创节目,但由于内容与YouTube和Tik Tok等视频类平台的区分度不高,订阅用户数不及预期,Quibi仅运营了不到6个月就宣告倒闭,但也为全球短剧平台的发展提供了重要的参考。

美国短剧平台Quibi

事物的成功离不开天时、地利、人和,出海微短剧的兴起亦复如是。2023年的好莱坞大罢工,恰如其时地送来了这阵最强劲的“东风”。这场罢工导致好莱坞影视制作陷入长时间停滞,大量电影、电视剧和综艺节目延期,从而在全球范围内留下了巨大的市场空白,另一方面也使得短剧更易获得海外本土的制作人才和资源。

制片人阿海解释道:“好莱坞的项目少了,立的项少了,大家要找工作嘛,所以这些影视从业者就会进入短剧这个行业中来。”

本土化的文化转译

来自北美Co-Star Entertainment公司的制片人林子群(Serena Lin)指出:“国内的爆款剧本,在美国经过本土化之后,依然能够取得成功,关键就在于其中的情节设计和转折设置——这是一个剧本结构层面上的问题,而这些要素是具有普遍性的。”

林子群监制的部分出海微短剧

她举例,Netflix当前的剧集与两三年前相比节奏明显加快,这一变化反映了全球观众观影习惯的演变,正广泛体现在各类内容形式中。

林子群在剧组

然而,如何将情节中具体的“爽点”精准传递海外受众,成为短剧出海本土化过程中的核心挑战。目前的海外短剧,仍不时出现诸如“纽约市第一人民医院”这类生硬的中式翻译表达。来自纽约白象制片工作室(White Elephant)的制片人Timmy对此生动地比喻道:“这就像别人本来用刀叉吃饭,你却递上一双筷子——简直是在劝退观众。”

他强调要用本土化的思维逻辑去设计人物,如果按照中式的思维去演可能连演员都看不懂剧本。

Timmy在剧组

例如,海外观众往往难以理解中国影视中通过下跪、自扇耳光等方式表达歉意的情节。在西方文化中,道歉更倾向于通过口头表达或实质性补偿来体现,过于激烈的情感表现反而容易令人不适。此外,在家庭冲突的呈现上,中国故事常用“争抢男性角色”来表现婆媳矛盾,而海外本土化剧本则通常将此类冲突改写为争夺遗产或公司股权等更具现实利益导向的情节,以更贴合当地观众的认知逻辑。

为避免以上提到的文化折扣以及误解,短剧平台本身或承制团队往往会引进剧本医生(Script Doctor)来协助剧本的本土化改编,他们一般是本土的影视从业者,具有留学背景的编剧,或是相关语言专家。此举可以较大程度减少机翻的生硬性,并且能有效规避剧本中有关当地宗教、法律或文化的敏感要素。

但最后落实的本土化程度更多也是受项目预算的影响。

某短剧平台负责人透露,因为没有提前做好印度尼西亚的文化调研,导致有一部面向当地观众的关于跨宗教信仰恋爱的大投入微短剧血本无归。

另外,值得关注的是,当前微短剧类型中依旧是女频剧占主流,所以可以看到霸道总裁、“甜宠”相关的剧情居多。

对此,青年导演Evey认为中美剧本在“强制爱”情节上存在显著文化差异,美国对“同意”界定更为严格,因此在具体拍摄中需通过增加男女主之间的暧昧拉扯、女主微妙的眼神细节等方式,将中式强制爱转化为更具共识性的社交暗示,同时避免醉酒、下药等情节,并回避堕胎等敏感内容。

导演Evey跟剧组演员交流

商业与艺术的纠葛

商业性与艺术性,是所有文化作品都会面临的审判标准,出海微短剧亦然。但竖屏创作、数据驱动的模式化生产,以及“狗血土味”的内容套路,似乎使短剧跟艺术有点难以沾边。

制片人鹏哥表示,出海微短剧基本都是先经过切片热度测试再筛选爆款,然后才会正式翻拍的。

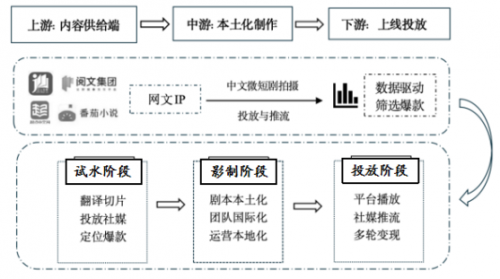

我们可以简单将出海微短剧的生产链路划分为三个环节:在上游,平台以“网文IP为主、原创剧本为辅”构建叙事供给生态。网文平台会通过作品热度数据预先测试受众市场。

中游严格执行“国内先验证”策略,即剧本须经国内拍摄播出,凭数据筛选出潜在海外爆款,然后再进行本土化的拍摄。

进入下游,平台以分阶策略推进商业化,一开始以高能片段推流吸引观众付费观看,经过多轮投放后,最终会借广告投放模式让观众免费观看,从而实现该短剧的利益最大化。

出海微短剧生产流程图

苏联电影大师安德烈·塔可夫斯基曾在《雕刻时光》(Sculpting in Time)中扪心自问:说真的,我究竟为谁创作,为何创作?

导演王崑琳坦言,虽然自己渴望创作更具哲理性和人文关怀的作品,但是必须要承认市场上消费多的才是大众所需,如果跟观众对着干,则容易陷入精英主义的思维。

她说:“不要成为一个饿死的艺术家,很多人也许饿死了,还不是个艺术家。”

导演王崑琳在剧组与演员交流

出海微短剧对于王崑琳而言既是一种赚钱的工具、生存的手段,同时也是她保持导演专业能力、精进技术的重要途径。她并不执着于过于理想化的创作者标签,而是刻意与之保持距离。这种自觉的疏离,或许正是她反思自我、保持平常心的一种智慧。

在创作出海微短剧的过程中,她会结合在美国留学时学习到的影视专业知识,在拍摄上运用自己的一些巧思,还会跟平台协商在剧集亮度上如何更好符合欧美电影的习惯。

海外微短剧剧组

在短剧拍摄之外的时间里,她联合执导了有关死亡教育和临终关怀的电影《好好说再见》,以及多部科幻短片,其中执导的《α临终关怀计划》获得2025年第83届西雅图世界科幻大会影展单元“最佳科幻影片”,电影首作《世外之子》在国际A类电影节塔林黑夜电影节的长片首作竞赛单元拿了提名。

尽管在主流的影视赛道上获得不少认可,但她依旧对出海微短剧的工作保持一种来自纯粹创作者的赤诚和情怀,她表示相比电影节拿奖,当自己拍摄的微短剧冲上榜一时,她切实体会到真的有人在看自己拍的东西,那是一种难以替代、深刻而特别的成就感。

导演王崑琳在郑州剧组

在关于艺术的追求上,出海微短剧的大部分编剧则难以有此等情怀和热忱。他们更多是做已有爆款IP剧本的翻译和本土化,若添加属于自己的创新元素则要承担“爆款”没“爆”的风险以及责任。

究其原因,是许多未经市场验证的创意很难得到公司的认可。而创作自由持续被压制、无法施展,也在一定程度上加剧了编剧行业的人员流动。

小月是一位资深编剧,她坦言在前司待了九个月,已经算“非常久了”,身边多数同行往往在一家公司仅工作三四个月便选择离开。

出海微短剧的下半场

当前,除了横店变“竖店”外,包括青岛、郑州、西安等地都积极建设微短剧影视基地,打造具有当地特色的影视之都。某平台负责人表示,相比于在当地设立公司,他们更倾向于轻量灵活的项目合作方式进行短期拍摄试点,最终依据成片的数据表现来决定后续资源的投放方向与规模。

横店微短剧影视基地

因此,为提升微短剧产业吸引力,各地应通过差异化定位以及精品化配套构建竞争力。如青岛、西安、郑州可依托海洋、历史或现代景观打造特色题材场景,避免同质化竞争。同时,影视基地应逐步完善餐饮、住宿一体化服务,并配备服装、道具库;灯光摄影器材库;数字化后期棚,加之合规咨询、政策解读等专业化支持,从而降低微短剧剧组的综合成本。

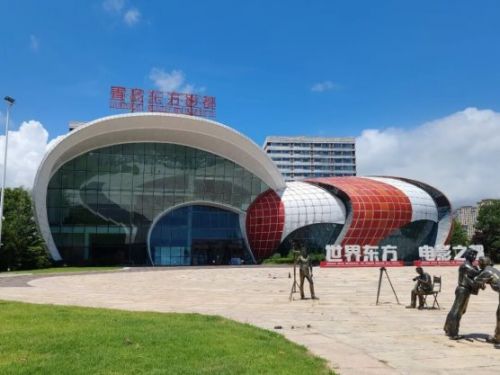

依海而建的青岛东方影都

金岩是东方影都海好实景片场的运营负责人,也曾参与过多部国内一线电影的制片工作今年上半年,他所负责的片场接待了多个出海微短剧剧组,并指出当前出海微短剧生产的工业化流程已然形成。在谈到如何更好推进地方微短剧产业发展的问题时,他表示希望政府文化扶持资金可以进一步下沉到市和区,从而更为精准扶持影视园区的发展。

金岩接受采访

(注:为保护受访者隐私,文中均为化名)

责任编辑:

文章来源:http://www.ruyigansu.com/2025/1025/18051.shtml