首页 > 热点评论 AI生成的没一点活人感的短视频,凭什么骗过全网

AI生成的没一点活人感的短视频,凭什么骗过全网

AI生成的短视频爆火之后,所有人仿佛都被迫兼职当起“AI判官”,刷到一段视频,就要猜是不是AI生成的。有人甚至在电影节上都在质疑演员是否被偷偷换脸。

人们越来越像是坐在一个无形的评审团里,时刻准备揭穿某个镜头的“造假”。这种怀疑越来越像是一种心理负担。

媒介技术越发达,我们彼此信任的成本也就越高。不过,人类就是这么矛盾,既想保持警惕,又无法抗拒好奇;既担心被欺骗,又享受被惊艳。

十月的好莱坞有点紧张。哦,不对,不只是好莱坞,可能身在横店的影视行业从业者也有点紧张。

前有AI演员蒂利·诺伍德(Tilly Norwood)亮相苏黎世电影节,后有OpenAI的 CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)满世界上演《碟中谍》和《霸道总裁爱上更年期的我》。这位CEO一会儿在大厂被训,一会儿操着一口流利的普通话在街采,还要抽空去超市偷显卡。演技之高,戏路之宽,唯有青霞曼玉能与之一较高下。

(图/《武林外传》)

隔着屏幕的看客感觉已经进入了一个混乱次元——而这一次,混乱的源头就是OpenAI新推出的Sora APP。这款应用不仅能通过文字直接生成视频,连页面设计都跟TikTok相差无几,竖屏、瀑布流、算法推荐一个不落,人送外号“AI版抖音”。

一个跨步,短视频平台终于也进入了“自动驾驶时代”。

真·劳模在LA。(图/社交媒体截图)

Sora之外,各国的文生视频AI赛道发展也是如火如荼。Grok、即梦……比比皆是,言出法随的微电影指日可待。

事到如今,美国演员工会坐不住了,忙发布公告称,“最能打动观众的不是仿制,而是真实。只有当活生生的演员为故事赋予生命时,真实的连接才会发生。”

问题在于,观众还愿意为“真实”买单吗?

别让小猫拍这些

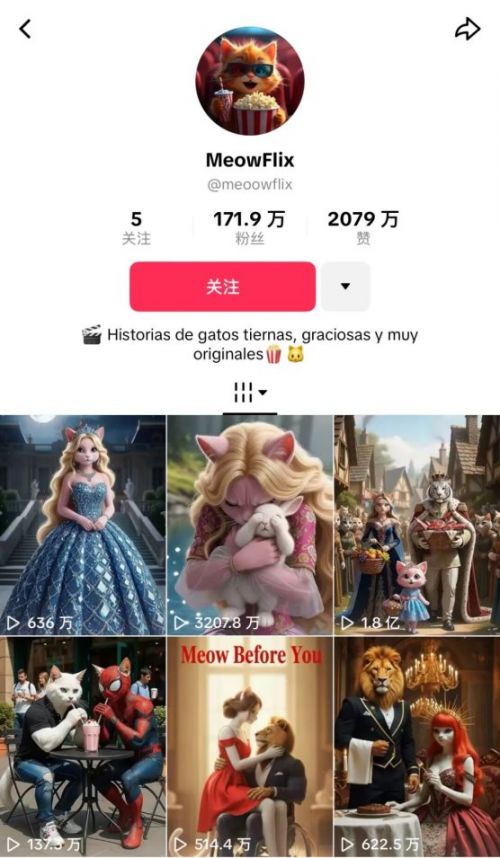

外网大爆AI猫片《真假猫咪公主》目前更新到第四集,热度丝毫不逊一线大剧。但剧情其实只需“长发公主”和“千金归来”八个字就能概括,画面也是集合你所能想象的一切涉及AI风格的元素。然而就是这样粗糙的“一眼AI”,却能单集斩获1.8亿播放,迪士尼看了估计都要沉默。

经典中式短剧风收割全球观众。(图/社交媒体截图)

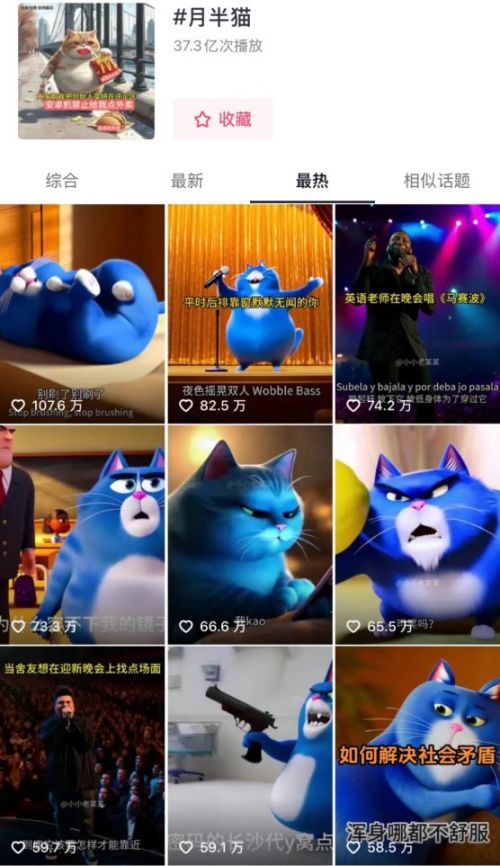

不过,在AI宠物短剧这条赛道上,洋抖落后国内至少一个季度。且不论佳作频出的AI年度抽象顶流——蓝色月半猫,它不仅喜欢吐槽,还会每天“报日历”般重复着“讨厌周一、喜欢周五”,网络热梗信手拈来,用一种“淡淡死感”的声音化身网友嘴替。

早在6月各短视频平台就推出了《比熊殿下她权倾天下》《霸总雪纳瑞爱上我》之类的爆火短剧。这类剧集真不只看个乐和,其变现能力远比想象中要高,有的IP单条定制广告报价高达8万元,几乎追平真人短剧的商单定价。

月半猫。(图/社交媒体截图)

“看了开头就知道狗血,但就是忍不住看下去。”

明知套路,甘愿上当,当下的影视生态就是如此。作为“奶头乐”,没有人在乎自己的“电子宠物”和“赛博嘴替”是否真实,只要足够抽象,创作者就能分得一杯羹。而解构真实,是AI的母语,也恰恰是其强项。

此时的AI只是网友们play的一环,光是亮出“月半猫”这个形象,情绪价值就能瞬间拉满。

但这份快乐,似乎只能维持在“猫咪炒菜”这个尺度上。当AI开始不再满足于让小猫炒菜,而是发展到让李小龙打碟、让迈克尔·杰克逊说脱口秀的时候,从娱乐到威胁,仅仅一步之遥。

焦虑,谁的锅?

如果你刷久了Sora的视频,就不由得会萌生出一种荒诞感受,会产生一种奇特的错觉:下一条一定会更真实。它让人不断刷新,又不断怀疑。起初你会惊叹于它无懈可击的画面、惟妙惟肖的微表情。可看多了,总不免困惑,既然我知道这些都是假的,那我为什么还要继续刷这些AI视频?

AI的演进速度实在太快,快到伦理讨论还没展开,争议就已刷新。Sora 2的出现,比想象中更具戏剧性。它几乎每天都在引发新的混乱。昨天人们还在为“AI能拍电影”感叹,今天就忍不住吐槽“一言不合就是违反政策”。

这种心理落差很快反噬了Sora的热度。对大多数人而言,新鲜感往往只能维持几天,时间一长就会显得空洞乏味。短短三周时间,Sora的App评分就跌到了2.8。

sora生成段子视频。(图/社交媒体截图)

压力是持续传递的, OpenAI风光背后,代价不菲。虽然受邀用户可免费使用Sora,但运营成本惊人。根据初代版本定价测算,每个生成视频消耗约1美元算力成本,而用户每天可轻易产出上百条。

传统社交媒体的精妙之处在于用户无偿创作内容,广告商买单。但如果平台每条动态都在亏钱,这种视频应用的商业前景并不明朗。可见,哪怕是AI的世界,内容依旧是最贵的东西。

创作者端的困境更加显眼。OpenAI标榜Sora 2具备“前所未有的创造力”,确实,它让每个人都能轻松生成短视频。然而当门槛接近于零,作品的差异也就被稀释。海量产出带来的是同质化堆叠,目前热梗看似多样,实则指令来回就那么几条,不过是替换关键词。“千篇一律”这个词在此得到“完美”诠释。

算法虽然大幅降低了创作成本,但同时也抬高了原创的稀缺性。然而,以好莱坞为代表的专业创作者们的日子同样不好过,演员、编导、后期——几乎所有岗位都感受到了那一丝“被替代”的寒意。不少从业者的焦虑甚至升级为愤怒。

演员工会发布上述公告的原因是反对科技公司将“合成演员”(synthetic performers)作为营销事件,维护“表演必须以人类为核心”的信条,同时捍卫会员的合法劳动权益。演员工会特别指出,现有立法还无法阻止AI开发者未经许可从网上抓取含有人类表演者的视频训练模型,所以要积极争取权利。

声明义正词严。然而,另一端,AI正以惊人的速度被主流娱乐产业接受。苏黎世电影节的红毯上,一位名叫 Tilly Norwood的“AI女演员”亮相。她有自己的社交媒体账号,除了分享工作行程,还会积极和粉丝互动。

蒂利·诺伍德试镜片段。(图/Tilly剧照)

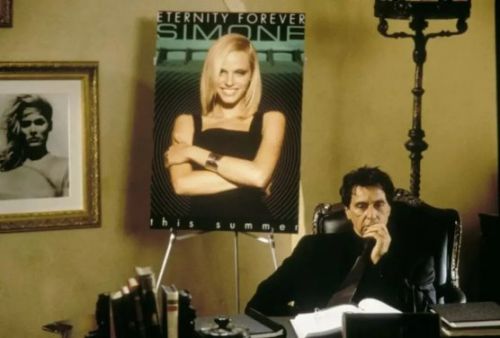

从技术层面讲,Tilly已经和真人明星没什么区别了。这一幕不由让人想起一部2002年的电影《西蒙妮》(S1m0ne)——阿尔·帕西诺饰演的过气导演创造了一个完美的虚拟女演员,其迅速成为全球巨星。电影里,导演最终因为无法承受谎言的重压而选择“杀死”她。而二十多年后,Tilly已经不再需要导演偷偷操控。

(图/《西蒙妮》)

创造她的Eline坦言,好莱坞从最初的戒备到如今的主动接触,不过几年时间。AI演员成本更低,行程可控,也不会耍大牌。对于一个陷在预算与罢工双重困境中的行业来说,这样的存在近乎完美。

而演员工会的愤怒多少显得有些复杂,不难理解行业自保的本能反应,可以说无力感还是占了大部分。因为他们清楚地意识到,AI并不是凭空降临的威胁,而是顺理成章的结果。

过去十年,好莱坞早就不是什么技术纯洁主义者了,算法在演员的脸上与套路化剧情走向中留下太多痕迹。Tilly的出现,只是把工业化美学推到了极致。这个行业长久以来的运作逻辑,终于被技术撕开最后的遮羞布。

原来“造星”这件事,真的可以是字面意义上的制造。

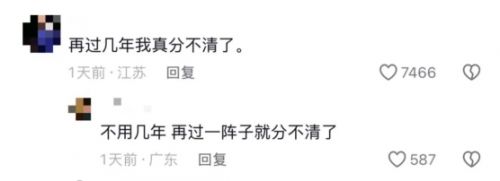

我也不想当AI判官

AI火成这样,带来的不只是产业的焦虑,还有观众的疲惫。现在刷短视频、看电影预告片,评论区经常出现一句话:“这是不是AI做的?”

(图/社交媒体截图)

真实还存在吗?真实还重要吗?

当AI生成内容占据了信息流的99%,追问真假的意义似乎已经没那么大。

但答案是,依然重要。

不然OpenAI也不会火速推出去水印服务,顺便再收一波钱。这个操作本身就很有意思——在大部分观众眼中,人工手搓的内容就是比AI生成的来得可信,哪怕两者看起来一模一样,而水印是目前唯一能识别的门槛。

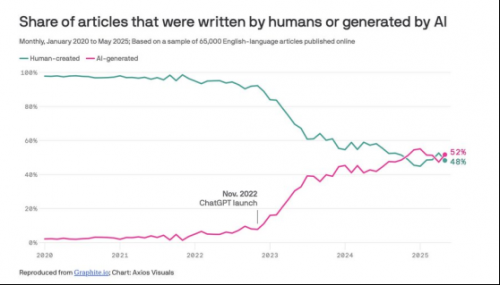

牛津大学研究显示,互联网中AI生成内容已过半。(图/《More Articles Are Now Created by AI Than Humans》)

甚至不少视频将真实发生的离谱事件打上AI水印,而留给网友的则是是否AI生成的争吵,现实和虚拟的界限正在模糊。而真实,已经成了一种可以被明码标价的商品。

(图/《西蒙妮》)

对AI内容的不适感,本质上来自两种恐惧:一是分辨不出真假,二是被分辨不出真假这件事激怒。前者是能力问题,后者是尊严问题。当你发现自己被一段AI视频骗得团团转,甚至为它流泪、愤怒,直到转发后才发现上当,那种“被操纵”的愤怒是技术恐惧与控制感的丧失的双重叠加。

从原始社会到前AI文明,人类从建立信任、传递信息到构建共识的基础,都是眼见为实见。但当AI可以生成以假乱真的任何画面,这套认知体系就开始逐渐崩塌了。倒不是说完全失效,而是你得先证明这是真的。

抵制AI内容的笔记。(图/社交媒体截图)

这也是Sora的出现让观众的角色变得前所未有地尴尬的原因。

如今在互联网上,所有人仿佛都被迫兼职当起“AI判官”,刷到一段视频,就要猜是不是AI生成的。有人甚至在电影节上都在质疑演员是否被偷偷换脸。

人们越来越像是坐在一个无形的评审团里,时刻准备揭穿某个镜头的“造假”。这种怀疑越来越像是一种心理负担。观众不是来做法医的,每次判断真伪,都在消耗观看的乐趣。欣赏的根本,至少不该建立在追查素材来源的基础上。

媒介技术越发达,我们彼此信任的成本也就越高。不过,人类就是这么矛盾:既想保持警惕,又无法抗拒好奇;既担心被欺骗,又享受被惊艳。

这就成了当下AI生成内容最大的悖论:每次争议都在呼吁监管,但监管越多,越显得无力。因为问题在于我们还没想清楚,到底想让AI参与创作到什么程度。

(图/《西蒙妮》)

我们也许正处在一个过渡阶段,真与假,正在从技术问题变成心理问题。过去相信眼见为实,现在只能“怀疑为常”。

所以,当大家在激烈讨论“AI会不会取代演员”,我脑子里蹦出的却是另一句灵魂之问——剪秋到底有没打开食盒?现在明明有视频为证。

[1]差评X.PIN——这很离谱,但猫狗的AI土味短剧真能月入50万

[2]首席商业评论——Sora2颠覆抖音?新的万亿行业赛道出现了

[3]南风窗——她一出道就爆红,好莱坞明星们气炸了

[4]华尔街见闻——Sora 2强化新叙事:AI吞噬APP,Meta应声下跌

[5]The economist——AI video: more than just“slop”

责任编辑:

文章来源:http://www.ruyigansu.com/2025/1029/18716.shtml