首页 > 热点评论 “给后期多点时间吧!”谁来拯救短剧后期?

“给后期多点时间吧!”谁来拯救短剧后期?

今年红果平台破亿热度的微短剧,几乎都踩着“1个月上线”的节奏狂奔。

DataEye短剧观察通过梳理多部经典”爆款“短剧发现,《盛夏芬德拉》《念念有词》《夫人她专治不服》等作品,从开机到上线周期均压缩在1个月内,拍摄周期普遍不超过15天,留给剪辑师的时间仅剩10-15天,远低于长剧、电影的剪辑周期。

10月26日《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀3》开播,27日红果热度突破2亿。除去前期筹备的时间,从开机到上线,仅用了1个月,可谓是速拍速剪速火的典型代表。从数据看,快节奏制作在一定程度上让部分短剧作品吃到了“时间红利”,但也让“品质天花板”的讨论从未停歇。

9月30日,短剧《她不乖》编剧蒙淇淇曾在微博发文称“短剧后期要对标长剧流程,在后期上耐心做打磨,不应为了赶工而丢失剧情的连贯性和丝滑度。”

评论区却有网友提出不同意见,“品质确实是第一位,但是做几个月出一部会不会太慢,而且出来的不一定是爆款或者精品?”

慢工出细活但爆款难预测,快节奏生产又怕丢了品质,短剧市场到底需要什么样的"爆款"与"精品"?

一、加班!短剧后期争分夺秒!

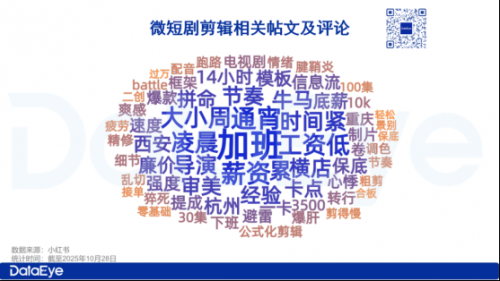

DataEye短剧观察抓取了5000条与“微短剧剪辑”相关的帖文及其评论,剔除掉招聘广告类的帖文,相关词条约2500条。透过这些讲述,我们看到了剪辑师群体的真实生存写照。

在100多个描述词中,“加班”一词是最常被提及的,词频数超1300次。其次是“通宵”“薪资”“凌晨”“工资低”等词,均超800次。

行业越来越卷,制作时长也在不断拉长,工作节奏却没有放慢。

不少剪辑师在采访过程中均表示,自己有时一天需要剪10集以上,每天至少要工作12个小时以上。有些团队甚至要求一周内完成一部片子的KPI。剪辑师家峰聊到这一话题,忿忿不平:“我每周要完成至少1部60集短剧的KPI,一天得剪10集以上。这种强度下,哪来的精力追求‘质感’?”

如此高强度的工资也不一定能够换来令人满意的收入。

入行一年半的星月,在郑州一家专门承接短剧剪辑业务的公司工作。她表示,“以前虽然也需要熬夜加班,但作品盈利之后,能分到一笔可观的分红。现在卷起来了,有时候辛苦做完上线,作品没爆,卖不出去,合作方一句亏本了可能连尾款都收不到。”

剪辑师青瓜更是直言:“一个剧本,十天草草剪完和两个月精剪当然是不一样的。但客户着急就不得不加班加点,长期加班身体熬不住,精细度根本没法保证。”

二、谁在压缩短剧后期的时间?

“过去7天拍完、半个月剪辑上线,客户和观众对于“精品”的要求都没有那么高。现在大家都在做精品,我们也只能跟上,大部分剧为了追求精细,就会拉长拍摄时间,如果着急上线也只能压缩剪辑时间了。”执行制片狮狮的表述也道出了许多中小承制团队的无奈,“头部团队‘耗得起’,但对小团队而言,拼的是速度,多开机一天就多一天设备、场地成本,晚一天上线同IP的对手就可能比你先有机会出爆款。”

这种成本压力,让中小团队只能在“效率优先”的赛道上狂奔。

对于短剧来说,时间就是生命,在哪个时间节点上,对于能不能出圈来说很重要。曾经在红果上做出过爆款的导演阿俊表示,“女频言情这种题材容易爆,但如果刚好遇上《太奶》《云渺》这种超级IP,就算做得再好也很会被盖住锋芒。如果上得太晚,某一些特定的题材,可能就没有关注度了。没办法,对于我们这种没有粉丝基础的,不上不下,又没有太多的营销预算的片子来说,只能找准时机出击,所以时间很大程度上是会决定成败的。”

为了保证成片的品质,阿俊的团队经过一年的磨合,找到了一个更加优化的工作流程——在前期拍摄阶段把镜头拍好,做好场记,同步做好镜头选择,保证剪辑师在拿到素材的时候,就已经可以省掉一大部分的选镜时间,直接开剪,这部分工作的前置很重要。

三、短剧后期困境本质:拍摄与剪辑的“技术脱节”

在横店已经工作了两年的摄像小林“诉苦”道:“我们组拍短剧,经常是导演现场要加戏,演员临时要改戏,客户突然冒出一个新点子,我们没办法完全按剧本来,至于剪辑师拿到素材后如何理解又是另外的沟通了。”

都说影视作品是三次创作,第一次是编剧,第二次是导演,第三次是剪辑。但剪辑师在创作的环节中几乎没有话语权。

跟导演、制片等角色比起来,“剪辑”似乎是人人都能做的事情。刚入行半年的剪辑师阿浅从来没有学过传统的剪辑,只用过剪映剪短视频,也在西安找到了一份短剧剪辑的工作,主要工作就是将同事选好的素材按照剪辑导演的要求拼接起来,她表示,“多数情况下,剪辑师本人只是导演、制片方、客户的‘双手’。剧本底色、剪辑导演的审美高度,才是核心。

而拍摄环节的不规范,更让这种“被动”雪上加霜。

影视制作专业毕业的家峰表示:“大多数短剧现场,既没有电影级的剪辑导演驻场沟通,也没有分镜师规划镜头,只能靠剪辑师自己理解剪初稿、再反复调整。而且片子的基调得在拍摄初期定好,比如古装剧要‘沉’,甜宠剧要‘亮’,但很多剧组拍的时候根本不注意灯光、景别这些细节,后期就算想调质感,也只能是‘巧妇难为无米之炊’。”

短剧是竖屏的创作,人物主体更容易占满整个屏幕,所以特写的镜头要克制使用。同时,竖屏的画幅让观众的注意力被演员本身的表演所占满,因此内容情绪的表达很难通过侧面的环节来烘托。

长剧能靠远景的夕阳、近景的道具传递氛围,短剧却只能依赖演员的动作和台词,这对拍摄时的镜头设计、演员表演精准度要求更高。可现实是,多数剧组仍在用横屏的拍摄逻辑拍竖屏短剧,等交到剪辑师手里,才发现镜头要么“用不上”,要么“不对劲”。这导致,短剧的制作更考验制作团队之间的配合度和紧密度。

短剧用两年时间跑完了长剧、电影十年的发展路,这种“飞速狂奔”让工业化制作和追求效率成了主流,但也留下了“技术脱节”的后遗症。新转行的拍摄不懂剪辑的需求,新入行的剪辑没有成熟的知识和技术沉淀来应对拍摄的漏洞,甚至有时拍摄的导演,投资的甲方都不深入了解短剧。这种全链条的创作断层,恰恰是“速拍剧”难成“精品剧”的关键所在。

四、谁能拯救短剧后期?

市场呼吁精品,同行要卷制作,新加入的观众想“吃细糠”。短剧市场需要的是什么样的作品呢?短剧后期找不到答案。

答案在观众。

然而,观众的口味又极为多元,后期并不影响短剧的主要风味。小红书网友嘻嘻就在一则帖子下评论,“我就爱看不用动脑的欢乐短剧,虐剧根本看不下去”。还有观众表示,“市场爱看帅哥的还是比爱看细糠的人多,受众群体不一样”。这种对“快餐短剧”的包容需求,侧面印证了短剧“情绪价值优先”的属性部分观众并不强求“深度质感”,而是追求的是“即时爽感”。

短剧不仅要“内容爽”,还要“技术对”。观众可能不太懂制作,但在竖屏内容的潜移默化中会用“看着是否舒服”“爽点是否密集”来判断一部短剧的“可看性”,这也倒逼行业在“效率”与“技术”间寻找平衡。

质感短剧与“快餐短剧”,都有赚钱机会。在这样的态势下,短剧后期的时间,只能“看项目”、“看甲方老板”而定——加班的宿命,无人拯救。

他们依旧在“多、快、好、省”的不可能四边形中无奈打转。

(注:为保护采访对象权益,文章中所有采访对象均为化名)

责任编辑:

文章来源:http://www.ruyigansu.com/2025/1031/19086.shtml