首页 > 热点评论 从“电子榨菜”到“精神食粮”:微短剧的价值观构建与文化突围

从“电子榨菜”到“精神食粮”:微短剧的价值观构建与文化突围

摘要:微短剧因时长短、成本低、传播便捷的特点,近两年迎来爆发式增长。但伴随着微短剧的产业化发展,流水线般的微短剧作品也暗含价值观偏离、英雄叙事等负面影响。本文聚焦微短剧的发展现状、成瘾机制及其价值观影响,从马克思主义文艺观的视角提出微短剧未来的突围路径。本文认为微短剧产业要实现健康可持续发展,需从题材选择、叙事方式转变以及技术赋能等方面下手,以推动微短剧从“电子榨菜”向“精神食粮”转型,使其在数字文明中承载应有的文化使命。

关键词:微短剧;马克思文艺观;价值观构建;文化突围路径

微短剧单集时长从几十秒到15分钟左右,有着相对明确的主题和完整的故事情节,制作成本较低,主要以移动终端手机、平板电脑等小屏传播[1]。近两年微短剧市场迎来爆发式增长,正式进入2.0时代。2024年,我国微短剧市场规模已达到504.4亿元,首次超过电影票房规模[2]。截至2024年12月,我国微短剧用户规模达6.62亿人。[3]微短剧巨大的用户量和传播量,已经成为用户日常必不可少的网络信息观看内容,有不少网友戏称微短剧为新的“电子榨菜”。

随着微短剧的产业化发展,其叙事策略、情节设计、题材选择等方面经过制作方一轮轮的市场验证,已形成固定的模板。在此背景下,微短剧的内容已经介入了主流文化价值观的传播过程,更对人们的认知行为和世界观价值观产生重大影响。当文化产品沦为算法驱动的“情绪快餐”,我们是否正在用短暂分泌的多巴胺换取长期的认知贫瘠?微短剧产业要可持续发展,精细化制作是必经之路。本文通过剖析微短剧的上瘾机制,揭示微短剧对用户认知的影响并结合马克思主义文艺观中对文艺作品的要求,为微短剧的高水平制作提出参考,推动微短剧从“电子榨菜”向“精神食粮”转型,发挥微短剧的社会作用。

1

“计算生产”:微短剧成瘾机制解析

(一)叙事策略:认知易化与即时满足

当下微短剧已经进入快速扩张的发展阶段,为了提高制作效率,重复使用“重生复仇”“先婚后爱”等固定模板,已经形成叙事预期惯性,将长篇影视剧三四十分钟的情节删除,只保留最有冲突的情节,人物关系简单,观众观看前5秒就能预测后续发展,但依然因为快感而持续观看。这种叙事策略极大程度缩减了观众价值判断的时间,大脑因此进入低负荷的信息处理模式。同时微短剧通常是高频率更新、每集时长短小且情节直接,观众无需投入过多时间,便可快速获得情感上的“满足”和“快感”。微短剧采用“15秒小冲突—1分钟大反转”的叙事密度,远超传统影视的叙事节奏。如在微短剧《龙王归来》中,主角从被羞辱到身份揭晓的反转在20秒内已经完成,通过将悬念前置,再突然将高潮释放,激活观众大脑的多巴胺奖励系统。这种快速的“预期—满足”在微短剧中不断循环,形成用户的条件反射,促使观众持续点击下一集获取新的刺激。

(二)情节设计:情绪共振与快感效应

情感感染理论认为,个体会通过观察他人的面部表情、语言、肢体动作以及姿势,自动地体验并模仿对方的情绪状态。微短剧中高浓度的情绪刺激能够快速激发观众情绪,使观众产生快感。微短剧通过采用特写镜头放大角色的极端表情(如瞪眼、狞笑、流泪),将表情符号暴力植入,直接刺激观众,如《重生之逆袭千金》中,女主角被扇耳光的慢动作特写,让观众大脑误将虚构疼痛识别为真实威胁,产生共情。快速的情节反转和情感高潮给观众带来强烈的快感体验,这种快感效应不仅来自视觉的刺激,也来自情节本身对观众心理需求的满足。长期观看会导致用户的快感阈值增高,为维持同等快感强度,只能不断延长观看时长,保证自己能获得同样的情绪价值。

(三)题材选择:人性痛点与社会问题

当下微短剧的题材选择上呈现出高度类型化、垂直细分的特点。虽然广泛包括了都市、职场、甜宠、情感、逆袭、家庭伦理、古装玄幻等多个题材,但是具体到每部短剧的故事情节,能够发现其内容生产的底层逻辑是相似的,直击用户需求和社会矛盾点。如微短剧《重生之我在80年代当学霸》,单集播放量超500万,反映了当下学历贬值以及年轻人的学历焦虑;《广场舞之恋》反映了社会养老体系薄弱的问题;《柏图图升职记》反映了职场霸凌、劳动异化等问题。微短剧题材对现实问题和人性痛点的镜像反射,是其能够覆盖从一、二线城市高知群体到小县城银发群体等用户群体的主要原因之一。

2

隐喻:微短剧价值观对观众的认知影响

(一)娱乐至死:文化工业导致精神麻痹

阿多诺和霍克海默在《启蒙辩证法》中提出文化工业的概念,即在技术进步下,利用技术手段,大规模的、机械的复制文化产品,这种文化产品一经出现就在大众间快速传播,引起人们的追捧。[4]表面上看来它是当下流行的大众文化,实际上早已丢失了文化作品的艺术性和创造性。而这种文化产品通过大量的传播影响着人们的认知和思想,成为无形的手。微短剧市场的快速扩张吸引了大批资本,对制作方而言,微短剧最终的目标不是艺术价值、人文价值、社会价值,而是经济价值。长剧的制作成本较高,有的甚至可达千万元,而微短剧的平均制作成本仅在20万元至30万元。这使制作方利用已经成型的爆款微短剧框架,生产出大量同质化的短剧产品,把更多预算给到营销渠道,以此获得更多流量和观看量,吸引用户进行付费。阿多诺认为这种标准化、商业化的文化作品正是文化工业用来操纵大众的工具,通过让这种文化产品大规模占据人们的信息空间,在无形中控制人们独立思考的能力。微短剧作为一种文化工业产品,通过这种制作机制,使大众的注意力大量被这种浅层审美表达所吸引,长此以往用户将自己的个体权利让渡,成为马尔库塞笔下不再主动深度思考和批判的单向度的人。

(二)情绪陷阱:感官刺激造成道德模糊

情感是人类社会认知的重要组成部分。微短剧主要通过极端情绪调动观众感受,从而制造吸引力,增强沉浸感,但长期脱离真实情感,很可能会导致受众的情感异化和认知失衡。微短剧受到时长的限制,缩减了大量铺垫的故事情节,无法像长剧一样将剧本娓娓道来。观众没有足够的思考时间和空间,沉浸在快节奏叙事带来的情感波动中,习惯于接受情绪宣泄,而非逻辑推理。且微短剧中的情感输出呈现出片面化、极端化的特点,脱离社会现实,复杂的人类情感被简单化处理。微短剧中常见的“霸道总裁爱上我”“屌丝逆袭”“替身文学”等模式,都刻意夸张了人物的情感关系,使观众习惯于极端情感叙事,与现实中的复杂人际交往严重脱节。

极端情感的刺激导致用户降低了独立思考的能力,被微短剧中的故事情节带着走。强烈的情感化叙事因其刺激性,遮蔽了微短剧在社会问题呈现中的错误表达,现实社会的价值体系在微短剧中被抛诸脑后,而观众也因为深度思考和主动批判意识的缺失,对微短剧的内容全盘接受,长此以往带来的是观众对道德法律判断标准的模糊。例如微短剧《女帝》中的校园霸凌情节被美化为主角“黑化崛起”的契机,传递“强者生存”的丛林法则,掩盖了现实中对欺凌行为的法律与道德约束;《暴君夺娇》中女主被虐待后仍以“真爱”感化对方。这种叙事美化不平等的情感关系,淡化对家暴的法律与道德批判,将所有不合理、不现实的故事发展都归结于如有神助、命运等虚无的伪装中。[5]微短剧在追求“流量至上”时,以情感刺激为工具,模糊道德边界,甚至美化不道德行为,深刻影响观众的道德认知。

(三)理想价值:英雄叙事脱离社会现实

微短剧的题材涉及许多现实的社会问题,但是在叙事策略上往往选择英雄叙事,强化个人英雄主义,神化主角的成功路径,进而误导观众对现实生活的认知,使其陷入理想化生活的幻觉。微短剧中常见的“重生逆袭”“系统附身”等设定,把社会结构、经济环境、教育背景等现实因素的影响弱化,反而将社会问题的解决完全寄托于个体的超自然能力或偶然机遇。英雄叙事虽然具备很强的娱乐性,但却强化了人们对快速成功的期待,这种价值观不仅与现实脱节,还可能让观众忽略了现实社会成功背后的艰辛与努力。观众在现实生活中可能会感受到强烈的落差,进而产生焦虑、挫败感,甚至形成消极的社会认知。根据中国广视索福瑞媒介研究(CSM)《微短剧行业发展报告(2025)》的数据,2024年网络微短剧的00后和90后用户占37.2%[6]。尤其是00后,大部分还是学生群体,三观尚未完全成熟,正处于人生中奋斗和拼搏的阶段,很容易受微短剧价值观的影响,形成理想化的人生幻想,忽视现实情况。

3

马克思文艺观指导下微短剧的突围路径

(一)题材重构:从精英想象到人民叙事的回归

马克思主义文艺观认为,文艺作品应当反映人民群众的生活,表达人民的喜怒哀乐,为最广大的劳动人民服务,而非仅仅迎合市场或精英阶层的审美趣味。微短剧要走向精细化制作道路,首先要在题材选择上下手。当前微短剧的许多题材围绕“霸道总裁”“豪门逆袭”“流量明星”等社会精英,而普通劳动者的故事往往被边缘化,严重脱离了广大人民群众。人民和文艺作品是互相需要、相互给予的关系,微短剧制作方应当从普通人民群众的视角出发,关注影响大众生活的重要社会议题和民生问题,选择那些人民真正关注的问题,在此基础上依据题材进行创作,而非将视角聚集在那些和广大人民距离过远的精英阶层身上。例如微短剧《夫妻的春节》,以中年婚姻危机为切入点,通过春节家庭聚会中的矛盾(如子女教育、经济压力),探讨物质与精神的平衡,获得一众好评。只有坚持以人民为中心,从群众中来,才能创作出符合人民期待、受到人民喜爱的文艺作品,才能通过艺术作品将正能量和积极健康的社会价值观传递给观众,才能担负起微短剧对人民价值观形成的责任。

(二)叙事转向:现实主义的辩证性与复杂性重塑

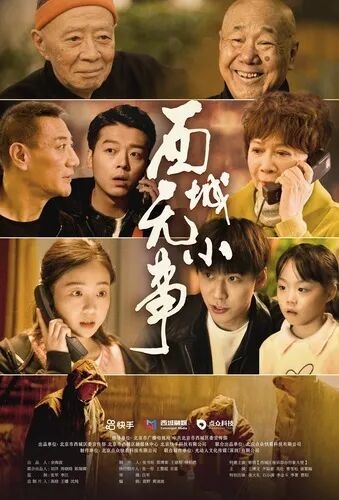

马克思主义文艺观指出,文艺不是孤立的,它反映并塑造社会现实,不能脱离现实去虚构荒诞的幻想。过去微短剧的叙事方式以强情感刺激为主,叙事视角单一,为了追求流量,将复杂的社会问题简化为二元对立的问题。过度依赖网感词汇和标签化台词,人物塑造扁平化且脱离现实。真正有价值的文艺作品应该有助于观众理解社会现实,而不是通过戏谑化、夸张化来模糊问题的严肃性。未来微短剧叙事方式应当坚持现实主义叙事,选择与社会现实密切相关的题材。角色塑造方面需要兼具个体独的特性与群体的共性,避免简单善恶二元对立,将个体命运嵌入时代变迁,用生活化元素强化真实感,塑造立体的人物形象。北京市首部体现接诉即办工作态度网络微短剧《西城无小事》,取材于西城区30万件市民诉求中的典型案例,如老旧小区改造、独居老人帮扶,以轻喜剧风格化解沉重议题,将《北京市生活垃圾管理条例》等法规自然融入剧情,实现“看剧即学法”的效果,为短剧精品化、关注民生、弘扬正能量进行了有益探索。微短剧应当引导观众形成批判性思维,理解社会发展的本质,而不是被消费主义文化洗脑。

(三)技术赋能:主流价值与艺术创新的共创机制

马克思主义文艺观指出,党的领导是社会主义文艺发展的根本保证[7]。在微短剧精品化的过程中,坚持党的领导,积极与主流媒体合作,有利于把控微短剧创作方向,避免微短剧内容泛娱乐化、历史虚无主义等问题。具体来说,一方面制作方可以和主流媒体合作,为微短剧的选题提出指引和把关,例如国家广电总局推出“跟着微短剧去旅行”计划,推动微短剧文旅融合题材的创作。另一方面,和主流媒体合作能够共享主流媒体拥有的新型文化生产技术,实现微短剧的技术赋能。制作方和主流媒体的合作能够将双方的优势发挥出来,例如由抖音、四川新传媒集团和悟空传媒联合出品的《太阳坠落之时》,采用全流程AI多模态系统协同生成的制作模式,从场景生成到镜头画面、角色塑造以及CG视觉特效,全部由先进的AI算法自动完成,极大地推动了影视内容生产的效率,相比传统影视制作流程,成本降低超过60%,制作周期缩短了近一半。

4

结语

文艺作品应帮助观众形成科学的世界观、人生观、价值观,而不是制造消费主义幻想、灌输个人主义成功学。大量良莠不齐的内容充斥于当今的互联网,人们的思维模式渐渐碎片化,深度思考成为稀缺。微短剧产业未来想要持续健康发展,必须肩负起文化作品应该承担的社会责任。文艺要通俗,但决不能庸俗、低俗、媚俗。这是微短剧创作的底线,也是其迈向精品化的必由之路。真正的文化创新不应以流量为导向,而应是社会的镜子与锤子。数字时代的文艺使命不是让观众成为被动的情绪容器,当每一个点击都成为对现实的凝视,每一次反转都激发出观众对社会的思考,微短剧才能真正从“电子榨菜”蜕变成“精神食粮”。这是对文艺工作者的时代要求,更是数字文明进程中不可回避的文化命题。

【本文系“浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心浙江传媒学院研究基地成果”,课题名称:马克思主义文艺观视域下中国微短剧高质量创作发展策略研究,课题编号:24XJDCG07】

参考文献

[1] 王献鹏.跨媒介融合背景下微短剧叙事模式创新与发展研究[J].中国广播电视学刊,2025(01):75-78.

[2] 中国网络视听协会.中国微短剧行业发展白皮书(2024)[R/OL].(2024-11-06)[2025-05-15].http://www.cnsa.cn/art/2024/11/6/art_1955_45923.html.

[3] 中国网络视听协会.中国网络视听发展研究报告(2025)[R/OL].(2025-03-26)[2025-05-15].https://cdn.vidchina.cn/upload/ueditor/file/20250326/1742999452760250/37cc3ff37e65a73c624a187a2f8ce03d.pdf.

[4] 杨昕旖.短剧的哲学审视——基于《启蒙辩证法》大众文化批判理论[J].今古文创,2025(13):91-93.

[5] 杨紫月.网络微短剧的情感与情动生成机制探微[J].当代电视,2025(03):11-15.

[6] 中国广视索福瑞媒介研究(CSM).微短剧行业发展报告(2025).(2025-01-07)[2025-05-15].https://mp.weixin.qq.com/s/CnlISFIlMJycHJgOFN5gyg.

[7] 柴奕.习近平文化思想指导建成社会主义文化强国的中国实践[J].学校党建与思想教育,2025(03):39-42.

许蕊 浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心浙江传媒学院研究基地研究员、浙江传媒学院教师;

高鸣谦 浙江传媒学院硕士研究生

责任编辑:

文章来源:http://www.ruyigansu.com/2025/1104/19523.shtml